En las profundidades de las selvas de la península malaya y de Borneo, Sumatra, vive una criatura que algunas personas consideran la más hermosa del mundo: el argos real. En su día a día, no parece nada especial, solo un faisán salvaje más grande de lo normal. Sin embargo, frente a una potencial pareja, tiene lugar una transformación extraordinaria: de súbito, se vuelve hermoso.

Para prepararse, recoge hojas, ramas y raíces con su pico blanco, y termina la limpieza de un pequeño escenario de más de cinco metros de longitud batiendo sus alas para deshacerse del resto de los escombros del suelo selvático. Luego de ese ritual, comienza su danza. Abre con un ritmo neurótico, paseándose con gestos teatrales y picoteando su prístino escenario. De forma repentina, despliega las alas y se transforma en una especie de círculo asombrosamente amplio y cubierto de patrones intrincados, tras lo cual inicia su interpretación faisana de la danza del abanico de Madame Butterfly: vibra, se sacude y resplandece bajo el sol, y cada movimiento dura hasta 15 segundos continuos. Culmina su espectáculo volviendo a su forma anterior, pavoneándose por el escenario y picoteando el suelo de cuando en cuando.

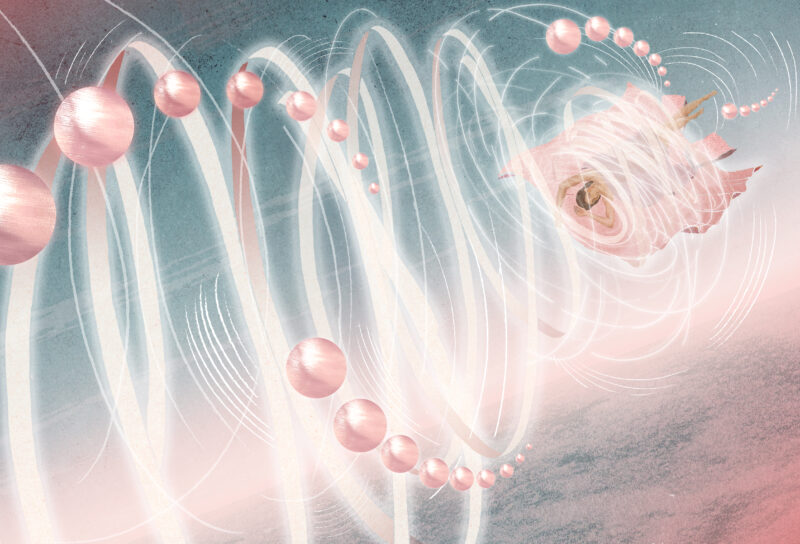

Los lunares, las rayas desvaídas y los turbulentos patrones estilo op-art que tiene en las alas son maravillosos por sí solos, pero las trescientas manchitas amarillo pálido que irradian de ellos lo vuelven hipnótico. Parece una ilusión óptica: las manchas aumentan de tamaño a medida que se alejan del centro, lo que genera la impresión de un trampantojo. Para la hembra que lo observa desde la orilla del escenario, las manchas se ven del mismo tamaño, y el delicado gradiente de color (con los bordes inferiores sombreados y los superiores teñidos de luz) completa la ilusión tridimensional que evoca orbes dorados que flotan en las profundidades de la selva. Durante el episodio de conquista, el argos real es una fiesta de diminutos fuegos artificiales; una obra de arte interpretativo escrita a lo largo de millones de años; una instalación viviente de Yayoi Kusama. Y, al centro de todo, asomado entre las plumas, un pequeño rostro azul suplicante, esperanzado.

¿Cómo hay que evolucionar para crear un espectáculo así?

De dónde proviene

Charles Baudelaire, poeta francés del siglo XIX, veía la naturaleza como un bosque de símbolos, colores, líneas y sonidos conectados por afinidades misteriosas que solo un poeta es capaz de descifrar. Del otro lado del espectro, el biólogo evolutivo Richard O. Prum (autor de La evolución de la belleza, 2017) la considera una exhibición caótica, irracional e infinitamente sorprendente que solo se puede entender a través de una de las teorías menos conocidas de Charles Darwin: la de la selección sexual. En su obra, Prum explora el aspecto estético de las decisiones reproductivas hechas por diversos animales para explicar y comprender la experiencia humana de la belleza en casi todo su variado esplendor.

“¡Cada que miro una pluma de pavorreal me da náuseas!” vociferó Darwin alguna vez, y con buena razón. La enorme y colorida extremidad pone en entredicho varias de las hipótesis claves de su libro Sobre el origen de las especies (1859); su inutilidad para la supervivencia la vuelve prácticamente injustificable desde el punto de vista de la selección natural. No obstante, para 1871 Darwin corrigió esa contradicción en su siguiente libro, El origen del hombre, en el que argumentó que las hembras de pavo real elegían a los machos con las colas más impresionantes, lo que permitía que esos machos tuvieran mayor descendencia y que, en el largo plazo, sus colas fueran evolucionando para ser cada vez más extravagantes.

Darwin (quien ha sido muy criticado por sus visiones sexistas y racistas) creía que los indicios de belleza más extravagantes e imprácticos, como la cola de un pavo real o las alas de un argos real, habían evolucionado con el único objetivo de ser placenteros a la vista de otras aves de la misma especie e incrementar el encanto sexual del macho. Esta fue la base de su teoría de elección de pareja: la selección natural no solo era un proceso distinto de la selección sexual, sino que operaban de forma independiente.

Biólogos y biólogas posteriores a Darwin han adoptado interpretaciones más conservadoras, o más bien menos sensuales, de este fenómeno. Si bien poca gente niega que haya una selección sexual, el contraargumento prevalente es que la ornamentación y los rituales asociados proveen información franca y precisa sobre la calidad y condición del animal en cuestión; esto implica que dichos aspectos tienen un encanto objetivo en lugar de subjetivo y, por ende, que la belleza es un reflejo de la integridad del individuo.

Sin embargo, esto no convence a Prum. El autor argumenta que, si bien la ornamentación pudo haber sido un indicador de calidad al inicio, esta correlación se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, y la ornamentación se ha vuelto un fin en sí mismo. El hecho de que la mayoría de los animales puede elegir a su pareja dentro de un amplio abanico de pretendientes apunta hacia una fuerza evolutiva sumamente impredecible y de inspiración estética: atracción sexual hacia las formas de ornamentación y cortejo por mérito propio.

La belleza es uno de esos fenómenos para los que aún no encontramos una explicación satisfactoria. Y quizá por eso ejerce tanto poder sobre nosotros.

Prum recuerda el momento en el que, durante un almuerzo en la universidad, le compartió a otro biólogo evolutivo su explicación de por qué la ornamentación sexual se había vuelto tan diversa y hermosa: “Hacia el final del almuerzo, mi colega explotó: ‘¡Pero eso es nihilismo!’”. La interpretación de Prum le pareció demasiado lúgubre porque en cierta forma priva nuestra vida de propósito y sentido. Si las plumas de los pájaros que admiramos evolucionaron solo para ser bonitas y placenteras a la vista y no para reflejar alguna característica vital, entonces el universo en sí no es racional y vivimos en un mundo de trampantojos, espejismos y tentaciones sensuales.

Para muchas y muchos especialistas en biología evolutiva, es más sencillo ignorar el rol que la belleza ha desempeñado en el proceso evolutivo, pues el concepto mismo de belleza es difícil de cuantificar y, sobre todo, de justificar. Curiosamente, ha habido un desasosiego similar en el ámbito del arte y de la estética desde sus orígenes en la antigua Grecia. Incontables filósofos y científicos de la época clásica expresaron su temor por el placer seductor de la belleza e intentaron encontrar argumentos que explicaran su encanto caótico e hipnótico. No obstante, tanto en la filosofía como en la ciencia persiste la negativa a aceptar que quizá no hay una explicación racional de por qué consideramos que ciertos seres y objetos son “bellos”. La belleza es uno de esos fenómenos para los que aún no encontramos una explicación satisfactoria. Y quizá por eso ejerce tanto poder sobre nosotros.

A caballo entre la biología y el arte

En su Oda a una urna griega (1819), donde John Keats se dirige al jarrón clásico y al final le da voz propia, el poeta concluye que:

[T]ú permanecerás, entre penas distintas

de las nuestras, amiga de los hombres, diciendo:

“La belleza es verdad y la verdad belleza”… Nada másse sabe en esta tierra, y no más hace falta.—Traducción de Julio Cortázar

Como sugieren estos versos, en la antigua Grecia la belleza se conceptualizaba como representación de virtudes morales como la verdad y la moderación, o como resultado de la adhesión a ciertos principios matemáticos, como la armonía y la simetría pitagórica. En la lectura pitagórica, lo que hacía hermosa a una persona era un rostro vigoroso y radiante que reflejaba el equilibrio entre sus cuatro humores (o los cuatro fluidos corporales que se creía que controlaban la salud: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra), así como una disposición armoniosa de las extremidades que se rigiera bajo las mismas leyes que dictaban las distancias entre planetas en el cielo nocturno. Todo requería una explicación racional, y la belleza no era la excepción.

Para Prum, en cambio, es precisamente la irracionalidad desbocada del deseo lo que vuelve hermosa a la naturaleza. Esto es lo que llena la vida de una cantidad ilimitada de libertades y decisiones. Y es justamente porque los animales suelen ser libres de elegir a su pareja que la belleza en sí puede evolucionar hacia formas maravillosas, improbables y diversas. Son más inciertas e impredecibles las formas en que un ave puede llegar a ser deseable para potenciales parejas que las maneras en las que puede abrir una semilla. El deseo genera muchas nuevas posibilidades, y el acto de seducción es mucho más suntuoso y misterioso que el pragmatismo. Es más: características que evolucionaron en un inicio por motivos estéticos inesperadamente se pueden volver funcionales para aspectos no relacionados con la reproducción ni el sexo. En este sentido, Prum sugiere que, durante su evolución, hasta los dinosaurios pudieron desarrollar plumas que al principio fueran ornamentales, mucho antes de que estas les permitieran volar.

El hecho de que un animal pueda elegir con qué pareja reproducirse lo vuelve agente en su propia evolución. “Al escoger lo que les gusta”, escribe Prum, “el animal que elige transforma a nivel evolutivo tanto el objeto como la forma misma de su deseo. Es una coevolución coreografiada entre la belleza y el deseo”. En la naturaleza, el deseo y el objeto del deseo evolucionan de forma conjunta en una infinita espiral ascendente; y lo mismo ocurre en el arte.

Desde la antigüedad, las y los artistas han buscado transgredir los límites de lo bello y de lo que se considera arte, gracias a lo cual han refinado de forma continua tanto sus gustos como los nuestros. Si bien en la naturaleza observamos que distintas especies animales evolucionan de manera que los rasgos heredados se van puliendo y mejorando a través de las generaciones, en el arte se da el fenómeno contrario: el o la artista reacciona en contra de la tradición que ha heredado e intenta crear algo completamente distinto. Curiosamente, en el largo plazo ambos procesos tienden hacia el mismo resultado: múltiples formas divergentes e inusuales de belleza. Al igual que la autonomía artística, la autonomía sexual es un motor de belleza.

Pensemos, por ejemplo, en los penes de las aves: 95% de las especies de pájaros no tienen pene y se aparean por beso (o aposición) cloacal, en vez de por sexo penetrativo. Casi todas las aves, sin importar el sexo, poseen una cloaca — una cámara dentro del ano hacia la que desembocan los tractos digestivos, urinarios y reproductivos — y para reproducirse necesitan que sus cloacas entren en contacto. El macho expulsa su esperma, y la hembra lo acepta en su interior. Esta mecánica hace que el coito forzado sea casi imposible, lo que le da agencialidad a las hembras, así como un papel predominante en la elección de pareja. Ellas tienen la posibilidad de escoger con quién aparearse, y por ende, pueden ser exigentes.

Prum cree que es justo esta capacidad de elección de las hembras la que ha llevado a los machos a desarrollar mecanismos de ornamentación y despliegue estético tan extremos. Asimismo, considera que es la clave que les ha permitido evolucionar y prosperar de formas muy diversas y en lugares muy distintos del planeta: los pájaros sin pene, remarca Prum, son el tipo de vertebrado terrestre más exitoso en la Tierra en términos de volumen y variedad de especies.

La evolución de la belleza en la naturaleza es resultado casi exclusivo de que las hembras elijan a los machos más bellos, y no al revés. De hecho, la especie humana y su perenne fascinación con la belleza femenina son la excepción. Mientras que la historia del arte y la teoría crítica han ahondado mucho en la preponderancia histórica de la mirada masculina y en cómo esta pervierte nuestros estándares de belleza y contribuye a un canon no representativo que prioriza las fantasías masculinas, ya sean heterosexuales u homosexuales, en el mundo natural la mirada femenina es por lo regular la que arbitra qué es deseable y qué es bello. Pero ésa es la cualidad parroquial de la mirada humana que rara vez se detiene a pensar en cómo luce el mundo a ojos de otros seres.

Arte y diseño pre- y posthumano

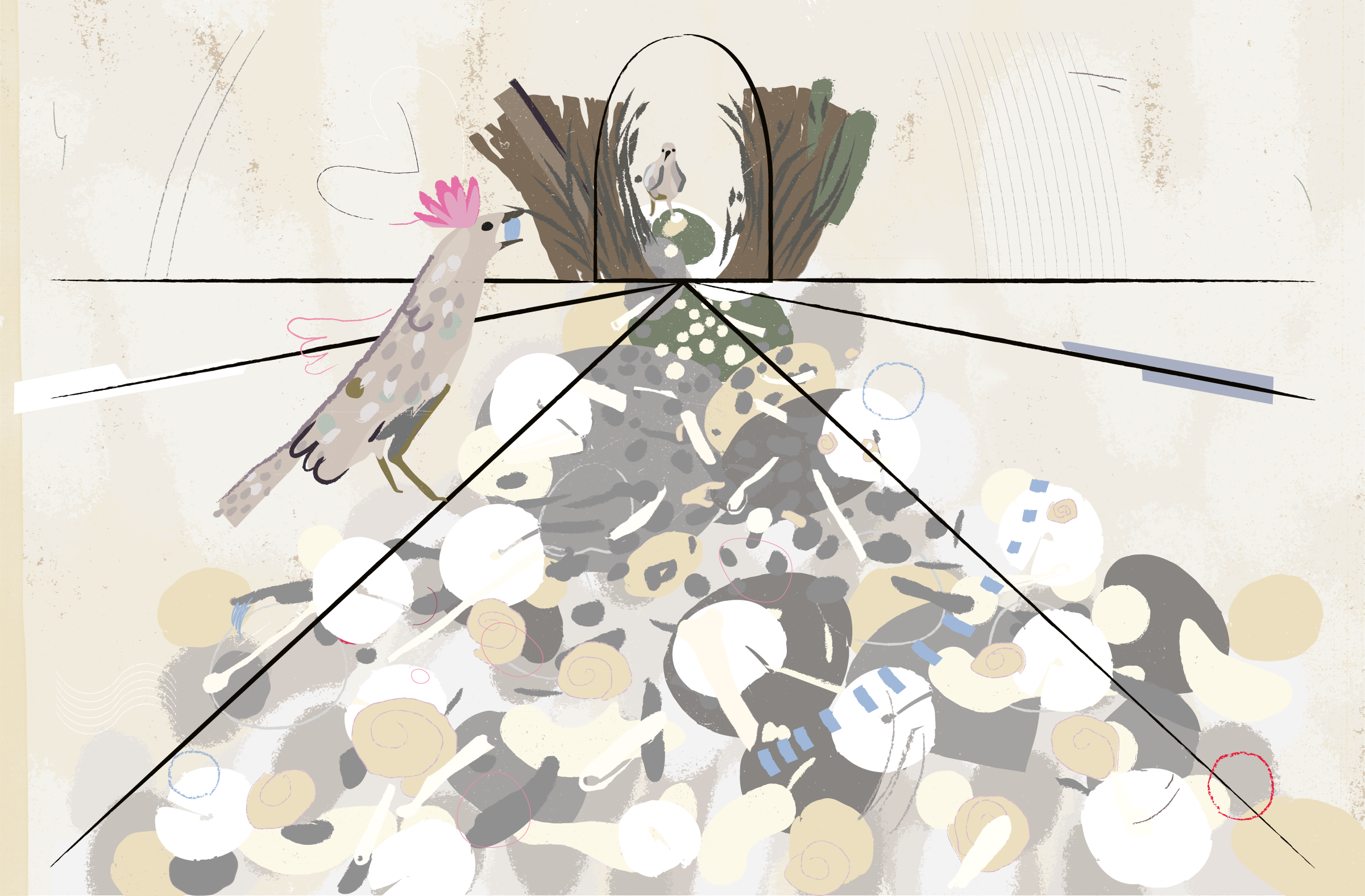

Contrario a la opinión popular, la perspectiva central no fue inventada por los arquitectos florentinos a principios del siglo XV, sino que la creó hace millones de años el pergolero (Chlamydera nuchalis) en los bosques secos del norte de Australia. El pergolero crea “pérgolas”, que son complejos espacios de cortejo, con la esperanza de atraer a una hembra. Para iniciar su ritual de cortejo, el macho construye un túnel abovedado hecho de ramas entramadas, y delante de él crea una especie de caminito, denominado gesso, hecho a base de piedritas y huesos blancos, y a veces otras chucherías coloridas.

Los objetos que componen aquella explanadita están ordenados por tamaño, de mayor a menor conforme se acercan a la pérgola, con lo que crean la ilusión de una perspectiva forzada que aplana el espacio a ojos del espectador. Desde el interior de la pérgola, los objetos se ven de tamaño similar. En un estudio en particular, el ecólogo evolucionista John Endler y sus colegas le generaron gran incomodidad a un pergolero al revertir la ilusión óptica: reordenaron los objetos de su gesso en forma descendente desde la pérgola y generaron así una ilusión de profundidad en lugar de nivelación. Por fortuna, el pergolero solo tardó un par de días en restaurar el orden; a fin de cuentas, la pérgola es donde ocurre la magia. Estudios posteriores han demostrado que, mientras más convincente es el uso de la perspectiva de parte del pergolero, mayor es su éxito sexual.

Los renacentistas italianos utilizaron este nuevo conocimiento sobre perspectiva y otros efectos ópticos para pintar imitaciones de la naturaleza basadas en estas reglas científicas, lo que trajo consigo un resurgimiento de las teorías clásicas que consideran que la belleza surge de las proporciones entre distintas partes de un cuerpo, un espacio o una composición. Es el tipo de ideal que hoy en día observamos en las obras de arte típicas de los restaurantes italianos: cuadros de Leonardo da Vinci y de Piero della Francesa. Sin embargo, tan pronto se instauró este nuevo estándar, más artistas se empeñaron en desafiarlo. En Historia de la belleza (2004), el novelista y semiólogo Umberto Eco detecta un punto de quiebre en el grabado Melancolía I (1514), del maestro renacentista Alberto Durero, el cual Eco interpreta como una nueva asociación de la geometría y la precisión matemática con la melancolía que presagia el abandono de enfoques cientificistas y altamente racionales de crear belleza a través del arte.

El movimiento manierista que sobresalió después del Renacimiento se inclinó por figuras fluidas y sinuosas que no calzaban con facilidad en círculos o cuadriláteros, a diferencia del Hombre de Vitruvio (1490) de da Vinci. No se trató de un distanciamiento total de la geometría, pero sí de la noción de que esta constituía la única manera de medir y representar la belleza. Empezó a usarse más para hacer representaciones más complejas de los espacios, mediante ángulos y perspectivas más dramáticas, complementados con cuerpos más exagerados y teatrales que ponían de cabeza los cánones de armonía anteriores. Según Eco, el alza de la crítica artística en el siglo XVIII ayudó a desarrollar y fortalecer la idea de la belleza como un producto del gusto subjetivo, ya no determinado por las reglas objetivas del período clásico. El autor vincula esta visión con el concepto de subjetividad del filósofo dieciochista David Hume; bajo esa óptica, la belleza no es inherente a las cosas, sino que se forma en la imaginación del crítico o del artista. De la misma manera, no hay una belleza inherente al pájaro macho, sino que depende de la subjetividad de la hembra que lo observa, y ese gusto subjetivo es lo que nos llevará por caminos insospechados.

¿De dónde proviene el arte? El relato de Eco comienza con la fotografía de un kouros: una escultura de un hombre desnudo hecha en Grecia, en el siglo VI a. C. Proviene, en primera instancia, de representaciones de nosotros mismos. Para Platón, el arte era una imitación de la vida, de la naturaleza. Sin embargo, en múltiples puntos de la historia, nuestra concepción de belleza artística se ha alejado de esos antiguos ideales de realismo y armonía, y ha dado pie a visiones más expresivas, inusuales y provocadoras. Así como el manierismo se distancia del realismo geométrico y preciso para favorecer las siluetas exageradas, alargadas y curvilíneas, podríamos considerar que el argos real es un exponente emplumado, ostentoso y llamativo de esta corriente artística. Su mera existencia pone en jaque los límites de lo posible. En sus creaciones breves y apasionadas, tanto la ilusión óptica como la perspectiva se usan para alterar la percepción corporal en el ojo de la observadora, y para confundirla y deslumbrarla, tal y como buscaba hacer el manierismo.

Las aves, al igual que el arte, pueden volverse hedonistas. La atracción es un fenómeno irracional que puede traer consigo resultados irracionales. El proceso de selección sexual conlleva a veces rituales y ornamentaciones tan complejas como imprácticas, lo que implica que la evolución de los animales puede complicar, en lugar de facilitar, su adaptación al medio y reducir sus probabilidades de sobrevivencia. De hecho, es posible que los animales más inconcebiblemente hermosos del mundo sean escasos justo por eso, porque son hermosos.

En la naturaleza, la belleza es casi por completo arbitraria y absurda; según Prum, gracias a eso puede ser tan diversa, tan inconcebiblemente espectacular. Asimismo, en el arte y la cultura ya no hay un único canon de belleza ni nada que se le parezca, por lo que Eco concluye su tratado al respecto rindiéndose ante esta “orgía de la tolerancia, al sincretismo total, al absoluto e imparable politeísmo de la belleza”. En ambos casos, la belleza sigue encontrando manifestaciones nuevas e inesperadas, gracias a la coevolución armónica del deseo y del objeto del deseo, y a que, entre más opciones tenemos, más extremas son, a su vez, las manifestaciones que surgen.

Solemos pensar que los seres humanos somos sui generis, seres extraños y únicos dada nuestra capacidad para apreciar la belleza. Pero el mundo del arte humano, concluye Prum, es solo uno de muchos “mundos artísticos bióticos” que han evolucionado en respuesta a las sensibilidades estéticas de distintos animales. “Cantos de aves, rituales de cortejo, flores polinizadas por animales, frutas… todo eso es arte”, escribe. “Son formas de arte bióticas que han surgido de un sinnúmero de mundos artísticos bióticos, cada uno de los cuales es una comunidad que fomentó la coevolución de rasgos animales y preferencias estéticas a lo largo del tiempo.” En otras palabras, la naturaleza en su totalidad se podría considerar un mundo artístico posthumano.

El vasto politeísmo de la belleza trae consigo consecuencias fascinantes para el campo de la biología sintética, donde los seres vivos se vuelven lienzos de expresión humana. Como hemos visto, tanto la belleza natural como artística han evolucionado siguiendo procesos similares, pero la biotecnología (que se concibe como el siguiente paso de la evolución) podría permitir que la belleza natural fuera independiente del proceso de selección sexual y que los humanos la creáramos como creamos arte, lo que daría paso a una nueva intersección de los mundos artísticos humano y posthumano. Es una posibilidad tan inquietante como emocionante. ¿Podría esto cambiar lo que entendemos por belleza? ¿O será solo una nueva forma de reproducir nuestras predilecciones existentes, nuestros sesgos, prejuicios y neurosis?

En 2013, durante el discurso de graduación que ofreció en la Universidad de Princeton, Ben Bernake, economista y expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, le dio al estudiantado un mal consejo: “Recuerden que la belleza física es la manera en que la evolución nos asegura que la otra persona no tiene demasiados parásitos intestinales”. En realidad, las investigaciones científicas al respecto concluyen que no hay correlación entre genes buenos y preferencias sexuales. No hay un valor intrínseco en el atractivo sexual, y las personas hermosas no son de ninguna forma superiores a las feas, lo que cualquiera que ha pasado tiempo en presencia de gente hermosa sabe.

La atracción humana implica mucho más que belleza física. Conlleva una infinidad de cosas, muchas de las cuales no se pueden ver en una fotografía en la pantalla. El ligue actual, que requiere pasar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el celular, es sumamente inadecuado para el proceso de enamoramiento para el cual hemos evolucionado. El orden social nos ha hecho desarrollar cualidades de socialización muy complejas, como un buen sentido del humor, capacidad de autoexpresión, empatía, bondad, entre otras. Y todas ellas desempeñan un rol importante en el proceso de atracción, además de que es probable que hayan sido resultado de procesos evolutivos precisamente por su utilidad al momento de formar y mantener relaciones perdurables. “El acto de enamorarse”, escribe Prum, “se ha vuelto cada vez más elaborado. Pero eso no es todo: es más intenso, placentero y potencialmente desgarrador, justamente porque es resultado de un proceso coevolutivo, de millones de años de selección estética mutua”. Lo que en realidad nos vuelve sui generis, postula, no es nuestra capacidad para apreciar la belleza, sino para enamorarnos. Esta es la única característica exclusiva de la humanidad: somos animales románticos.

Este es el ensayo introductorio del segundo número impreso de Grow. Para leer más, pide el número de la belleza.