En tiempos de frustración tecnológica, es pertinente recordar que una computadora es básicamente una roca. Ese es su ingrediente fundamental, aunque también el nuestro: más allá de su gran poder de procesamiento, ese dispositivo que rige nuestra vida no es más que una compleja disposición de minerales “animados” por lenguaje y electricidad. Son rocas inteligentes. Sus componentes provienen de minas terrestres, son costosos de extraer, y tarde o temprano vuelven a la tierra de la que salieron, pero envenenados. Este paradigma de rocas y metal nos ha funcionado casi siempre de maravilla. La miniaturización de componentes metálicos en láminas de silicio — una tendencia empírica que se denomina Ley de Moore — ha definido el último medio siglo en la Tierra y nos ha otorgado computadoras de pulsera, satélites de bolsillo y la suficiente potencia computacional bruta para hacer modelos climáticos, descubrir moléculas desconocidas y emular el aprendizaje humano.

Sin embargo, lo que una roca puede lograr es limitado. Los informáticos llevan décadas prediciendo el fin de la Ley de Moore. A medida que nos acercamos a los límites físicos de la miniaturización, los costos de fabricación de chips de próxima generación se vuelven cada vez más prohibitivos. Y la oferta de minerales también es finita. La demanda de arena de sílice (cuarzo) de alta pureza, la cual se utiliza para manufacturar chips de silicio, es tan alta que estamos frente a una escasez global e irreversible de esta materia prima; además, la cadena de suministro de minerales de uso común — como estaño, tungsteno, tantalio y oro — provoca conflictos sangrientos en el mundo entero. Si esperamos que las computadoras del siglo XXI procesen la cantidad de datos cada vez mayor que produce nuestra cultura — y que lo hagan de manera sostenible — necesitaremos reimaginar su constitución. Para empezar, quizá debamos incluso reimaginar qué es una computadora.

Partamos del fango

Es tentador creer que los paradigmas computacionales están, por decirlo de alguna manera, “tallados en piedra”. No obstante, hay otras alternativas en el panorama. La computación cuántica, por ejemplo, nos permitiría pasar del reino binario de ceros y unos al de los qubits, lo que haría que las computadoras fueran aparatos mucho más veloces de lo que imaginamos en la actualidad y que lo imposible — como la indescifrable criptografía — fuera posible de nuevo. Asimismo, hay arquitecturas informáticas reconstruidas con un componente electrónico novedoso denominado memristor o resistencia con memoria. Este componente lo propuso el físico Leon Chua en 1971, y su existencia se comprobó por primera vez en 2008. Un memristor es un resistor con memoria, lo que le permite retener datos sin necesidad de energía. Una computadora hecha a base de memristores podría encenderse y apagarse como un interruptor de luz y no requeriría la capa conductiva de silicio que necesitan las resistencias convencionales. Esto haría que la computación se integrara a nuevas superficies y abriría la posibilidad inclusive de integrar computadoras a nanomateriales atómicamente finos; pero estos son cambios estructurales, no de materiales.

Para cambiar los materiales necesitamos mirar más allá y fijarnos en un organismo que subsiste de forma natural en los lugares más transitorios. Miremos de cerca un árbol talado y en pleno estado de putrefacción que se encuentra en los bosques del noreste del Pacífico, o examinemos las paredes brillantes de una cueva húmeda. Es justo ahí donde podríamos encontrar la respuesta al espinoso problema de los minerales con los que se hacen las computadoras. Está ahí abajo, entre los mohos mucilaginosos.

Los mohos mucilaginosos o mohos de fango superan por mucho nuestras ideaciones informáticas. Volvamos por un momento a los memristores: en 2014, un grupo de investigadores de la University of West England descubrió comportamientos memorísticos en el hongo multicéfalo Physarum polycephalum, un moho de fango primitivo cuya inteligencia es irrefutable. Los mohos mucilaginosos no son propiamente hongos ni animales; no obstante, en diferentes momentos de la historia se les ha clasificado de ambas maneras, por lo que se han hecho acreedores del nombre latino Mycetozoa, que significa “animal fúngico”. Que un moho de fango sea capaz de actuar como un memristor viviente –es decir, que regule el flujo de electricidad a través de un circuito y “recuerde” cargas eléctricas– es notable, pero no es un caso aislado en el reino natural. Los científicos han observado estos comportamientos en los conductos sudoríparos de la piel humana, en el flujo sanguíneo y en las hojas de las plantas. Un estudio de 2017 concluyó que es muy probable que “todas las plantas vivas y sin modificar sean memristores”, prueba de que la Madre Naturaleza se anticipa incluso a nuestras ideaciones más brillantes. Es posible también que dicte la próxima frontera computacional, después de que las computadoras cuánticas y memrísticas lleguen y se vayan.

Los sistemas biológicos no solo se anticipan, sino que sobresalen en ciertas tareas informáticas. Durante un experimento, los científicos pusieron el moho mucilaginoso Physarum polycephalum sobre un mapa topográfico de Estados Unidos en relieve. Lo colocaron en la costa oeste, en la ciudad costera de Oregón, Newport, y pusieron varios copos de avena — el alimento favorito de este organismo — en el otro extremo del país, en Boston, Massachusetts. El moho desplegó sus tubos protoplásmicos en busca de un camino eficiente para llegar a los copos de avena que percibió gracias a las sustancias químicas liberadas en el aire. Luego de cinco días, el moho atravesó el país y evitó los terrenos montañosos hasta llegar a Boston. Cualquiera que haya viajado por carretera de Oregón a Nueva Inglaterra reconocería el camino que siguió: el moho mucilaginoso trazó la Ruta 20, la más larga en Estados Unidos.

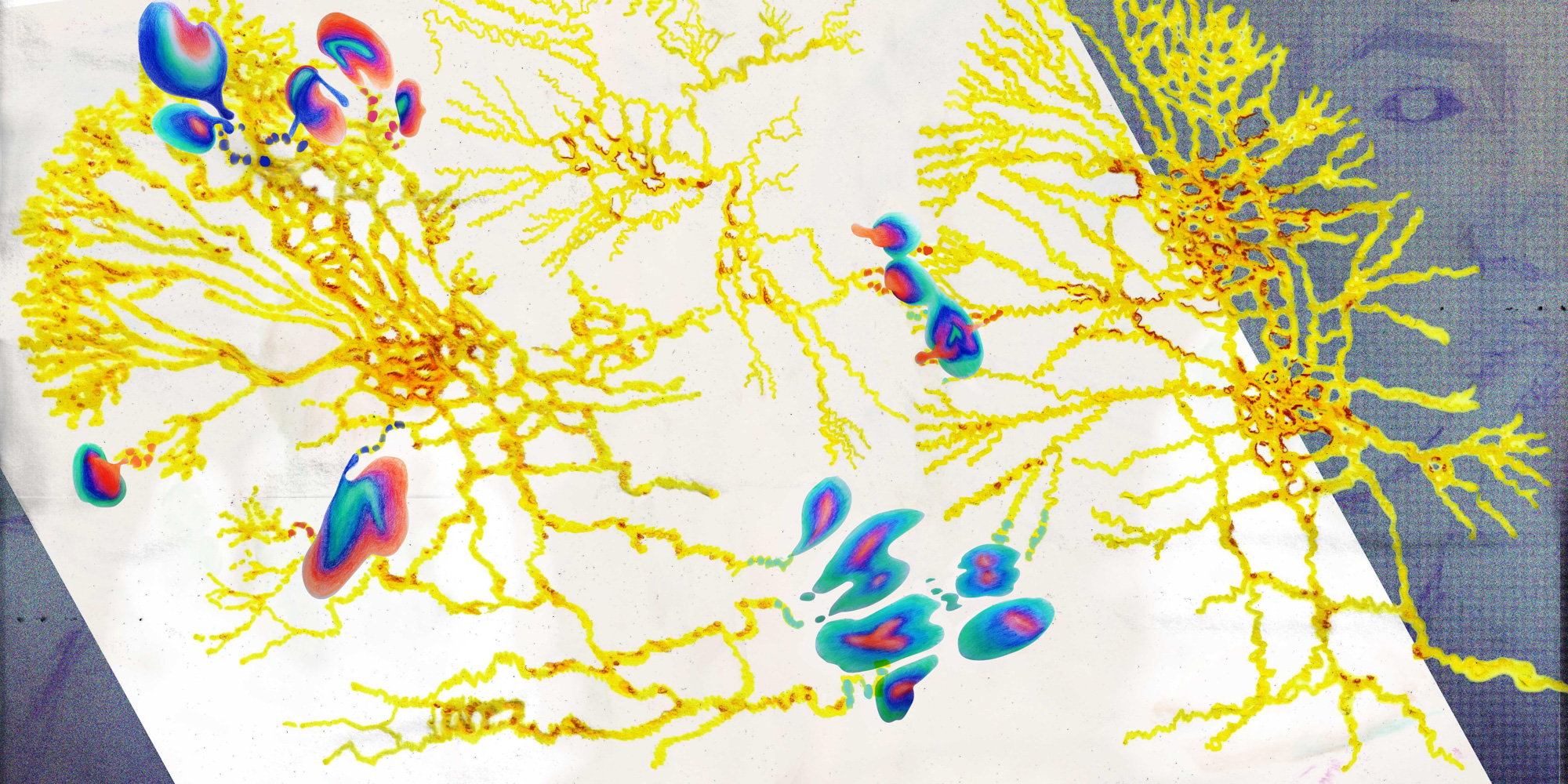

El Physarum polycephalum es experto en realizar este tipo de tareas. Sus tubos protoplásmicos de detección y búsqueda pueden resolver laberintos, diseñar redes eficientes y encontrar con facilidad el camino más corto entre dos puntos en un mapa. En distintos experimentos, ha modelado rutas y caminos de la Antigua Roma, ha trazado una copia perfecta de las redes ferroviarias interconectadas de Japón y ha resuelto en un santiamén el denominado “Problema del Viajante”, un problema matemático de gran complejidad. El Physarum no tiene sistema nervioso central, pero posee una capacidad de aprendizaje limitada, lo que lo convierte en el mejor candidato para un nuevo tipo de sistema computacional biológico, el cual no se extrae, sino que se cultiva. Esta propuesta ha cautivado a investigadores de todo el mundo y ha atraído financiamientos gubernamentales. PhyChip, un grupo de investigación financiado por la Unión Europea (UE), espera desgranar los tubos protoplásmicos en forma de partículas conductoras para construir un chip computacional híbrido a partir de Physarum. Este “dispositivo computacional biomórfico funcional” sería sostenible, autorreparable y autocorregible. Y, según ciertas definiciones, también estaría vivo.

Esta combinación poco ortodoxa de ciencias de la computación, física, matemáticas, química, ingeniería electrónica, biología, ciencia de los materiales y nanotecnología se conoce como “computación no convencional”. El profesor Andrew Adamatzky, fundador del Laboratorio de computación no convencional de la University of West England, explica el espíritu detrás del mismo: “develar y explotar los principios y mecanismos de procesamiento de información en … sistemas físicos, químicos y vivos” con el objetivo de “desarrollar algoritmos eficientes, diseñar estructuras óptimas y fabricar prototipos funcionales de dispositivos computacionales emergentes y futuristas”. En resumen, las ciencias de la computación no convencional no se dedican a construir computadoras a partir de rocas y arena, sino a partir del protoplasma de mohos mucilaginosos que busca nutrientes y otros materiales naturales.

Si lo que buscas es una computadora — así sea debajo de una roca — una computadora es lo que encontrarás.

El profesor Adamatzky propone que pronto seremos “socios cercanos” del moho de fango y aprovecharemos su comportamiento para generar circuitos electrónicos, resolver problemas complejos y entender mejor los mecanismos del procesamiento natural de información. Durante la última década, su laboratorio ha utilizado Physarum polycephalum para producir cerca de 40 prototipos de dispositivos computacionales y de detección. En fechas recientes, ha volcado su interés hacia hongos de mayor distribución, y descubrió que el micelio fúngico — los complejos filamentos ramificados que se extienden bajo tierra antes de que broten los frutos carnosos que conocemos como setas — es capaz de resolver los mismos tipos de problemas de geometría computacional que un moho de fango. Hace poco, el Laboratorio de computación no convencional recibió financiamiento para desarrollar “casas computacionales” a partir de micelio y “funcionalizar” la materia fúngica para que reaccione a los cambios de luz, temperatura y contaminación. Adamatzky tiene una visión expansiva: “Todo lo que nos rodea será para nosotros una computadora y la interfaz de los resultados informáticos”.

Aún falta por imaginar chips computacionales cargados de energía y vida biológica, hechos a partir de los insólitos filamentos ramificados de los tubos protoplásmicos, así como edificios monolíticos, cultivados in situ por redes miceliales con actividad computacional que se adapten, se autorreparen y busquen y perciban “todo lo que el ser humano puede percibir”. Un relato de ciencia ficción publicado en esta revista nos brinda una visión utópica (y luego distópica) de ese futuro: “Todo lo que tocábamos estaba vivo. Cada mañana, despertaba en una cama que era un hongo gigante, cubierto de sábanas de seda fresca de araña. Las extremidades de nuestro hogar se estiraban y abrían cuando salía el sol.… En lugar de un celular, observaba un hermoso ecosistema orgánico, cuyas proteínas fluorescentes se acomodaban para dar las noticias del día. Mi dentadura se mantenía blanca por naturaleza, pues un ecosistema autorregulador consumía el exceso de azúcar de mi dieta. Y todo, absolutamente todo, estaba vivo».

Un tipo de experiencia de usuario muy distinta

Pasar del silicio al fango es una noción transgresora. Desde mi punto de vista, las preguntas derivadas de ello tienen un potencial tanto radical como esperanzador: ¿es posible que las computadoras hechas a partir de mohos mucilaginosos y hongos transformen la computación? ¿Es posible que la informática deje de ser un solipsismo sofisticado para convertirse en una expresión mucho más refinada de nuestro mundo complejo y asombrosamente interconectado? Sin duda, nuestra experiencia relacional de la informática y la computación cambiaría por completo. También podría ser más sostenible, ya que los sistemas informáticos biológicos consumirían mucho menos energía que el hardware tradicional y, al final de su vida, serían completamente biodegradables. “Quizá podamos apagar una PC por completo”, explica Adamatzky, “pero sería imposible apagar un hongo vivo o un moho de fango sin matarlo”. Gracias a eso, podríamos olvidarnos de la obsolescencia programada.

Las carpetas de investigación de mi computadora hecha a base de rocas están repletas de artículos sobre los mecanismos de computación de las hojas de plantas; la computación impulsada por gotas y canicas que chocan como bolas de billar; los algoritmos que usan las plántulas de lechuga para resolver problemas; y los sistemas computacionales construidos en torno al comportamiento de cangrejos soldados azules, que corren de prisa en la playa, entre la sombra y el sol. La multiplicidad de enfoques basta para pensar que la computación no es tanto una industria como una perspectiva, una interpretación del mundo. “Si somos lo suficientemente inventivos, podemos interpretar cualquier proceso como una forma de computación”, afirma Adamatzky. Si buscas una computadora — así sea bajo una roca — una computadora es lo que encontrarás.

En su libro New Dark Age, el artista y crítico James Bridle describe el “pensamiento computacional como la única enfermedad mental del siglo XX” y argumenta que las calculadoras hiperpotentes y atractivas reformaron nuestro mundo a su imagen y semejanza. Al fabricar máquinas de procesamiento de datos, convertimos nuestro mundo en datos, y “a medida que la computación y sus productos nos rodean cada vez más … la propia realidad adquiere la apariencia de una computadora; y nuestros modos de pensar siguen ese mismo ejemplo”.

Por ejemplo, cuando entrenamos modelos de Inteligencia Artificial con grandes conjuntos de datos, a menudo asumimos erróneamente que el futuro progresa como una extrapolación predecible del pasado, sin tener en cuenta los diversos factores externos que determinan el comportamiento, las reacciones y la toma de decisiones de los seres humanos. En el proceso, reproducimos y codificamos sesgos históricos, con lo que anulamos cualquier posibilidad de aprender de nuestros errores. Este tipo de errores, según Bridle, son consecuencia de nuestro intento por matizar la realidad para que encaje en el modelo inflexible de una computadora y por reducir de nuestros matices y contradicciones a meros datos. Si diseñáramos nuestros sistemas informáticos desde cero, tomando como modelo las formas en que la naturaleza procesa la información, quizá no necesitaríamos esforzarnos por hacer encajar un clavo en una tuerca.

Es una noción radical, pero no imposible. Los paradigmas computacionales no están tallados en piedra. En los años 50, los sistemas electrónicos analógicos eran el estándar, mientras que hoy vivimos en el mundo digital. Hace apenas 20 años, la computación cuántica era ciencia ficción, pero ahora está siendo desarrollada en Intel, IBM, Microsoft , Google y otros titanes de la tecnología mundial. Los sistemas biológicos podrían pasar por un proceso similar. “La computación no convencional es una ciencia en constante evolución”, señala Adamatzky. “Lo que es poco convencional hoy, mañana será el pan de cada día”.

Por supuesto, el mundo natural es más complejo que los mohos mucilaginosos y las plántulas de lechuga. Estos no son más que los sistemas más simples que se pueden estudiar y manipular en el entorno de un laboratorio. El mundo real — el mundo vivo — es imprevisible, tenaz y conmovedor, un humilde enredo de necesidad mutua. Lo que llamamos “naturaleza” es un concierto de comportamientos y procesos contemporáneos a los organismos que los ejecutan, cada uno de los cuales está conectado además a una multitud inimaginable de otros comportamientos y procesos, con lo que se crea un sistema sin fisuras, magnífico, que se autocorrige y se regenera.

Es difícil imaginar que algún día construiremos un sistema computacional tan brillante y complejo como el tejido del micelio fúngico, las largas raíces de los árboles y los microorganismos del suelo de un bosque promedio, lo que, en alusión a las siglas www de la internet, los científicos denominan la wood wide web (“amplia red de madera”). Los dispositivos inteligentes, conectados entre sí a través de servidores situados en la nube, son vulnerables a los ciberataques y a la simple y llana entropía, y nunca podrían hacer algo así. Tal vez esta es la verdadera razón por la que las computadoras biológicas podrían estar fuera de nuestro alcance para siempre. Incluso ahora, mientras soñamos con integrar la inteligencia artificial a las superficies materiales de nuestras vidas, en el mejor de los casos estamos apenas emulando sin mucho éxito procesos que ya están ocurriendo bajo nuestros pies y en nuestros jardines. Estamos haciendo una mala copia de la Tierra y, al extraer sus recursos para crearla, estamos destruyendo la original.